Prima la vita, poi il cinema. Luigi Comencini urlava questa frase tra un ciak e l’altro di uno dei suoi capolavori, “Pinocchio”, come un monito che andava oltre la scena. Non era un uomo abituato a gridare, e proprio per questo quelle parole risuonavano con una forza speciale: la vita precede tutto, anche il cinema, e in un gesto di rispetto verso la realtà e le persone, l’arte doveva sempre fare un passo indietro. Quella frase, semplice ma potente, è diventata il simbolo di una visione, e oggi sua figlia Francesca Comencini ne fa il fulcro del suo omaggio al padre e al regista, nel film “Il tempo che ci vuole“, presentato al Festival del cinema di Venezia e in sala dal 26 settembre.

Il tempo che ci vuole

È una storia di cinema, certo, ma prima di tutto una storia di vita. E in quella vita, Francesca, la figlia, si sente come sospesa, alla continua ricerca di un senso che sembra sfuggirle. Non si sente capace di fare niente, tormentata dall’idea di essere una fallita. Quanti di noi non hanno mai provato quella sensazione? E chi, in fondo, può davvero dire di saper fare qualcosa nella vita, con assoluta certezza? Questo senso di inadeguatezza è un terreno comune che lei e il padre condividono, nonostante tutto. Lui, Luigi Comencini, è un regista affermato, un uomo che ha segnato il cinema italiano, eppure nemmeno lui è immune da quel sottile dubbio che serpeggia nelle vite di chiunque, anche dei più “risolti”. Nel cinema trovava una fuga, un modo per scappare dalle sue paure, forse dalle sue fragilità, ma il tarlo del fallimento non lo ha mai abbandonato.

Francesca si aggrappa all’unica cosa che la fa sentire viva: il rapporto con il padre. Un padre che, nonostante l’impegno sul set e il peso del lavoro, è sempre stato presente, pronto ad accompagnarla, rassicurarla, farla sentire amata, anche e soprattutto nelle piccole cose.

Ma cosa succede quando quella bambina cresce e il mondo diventa più grande, più spaventoso? La ragazza che vediamo nel film non sa più a cosa credere, incerta su chi è e su cosa vuole fare. Gli anni in cui vive sono difficili: gli anni di piombo, il terrorismo, il dolore collettivo di una nazione in crisi, e anche quello personale, quando le bugie iniziano a sostituire la trasparenza di un tempo. L’eroina si insinua nella sua vita, così come la vergogna e la paura di non essere più la figlia che il padre conosceva. Il tutto mentre Luigi lotta contro una malattia degenerativa, il Parkinson, che non solo minaccia il suo corpo, ma anche il legame di fiducia con la figlia.

I protagonisti

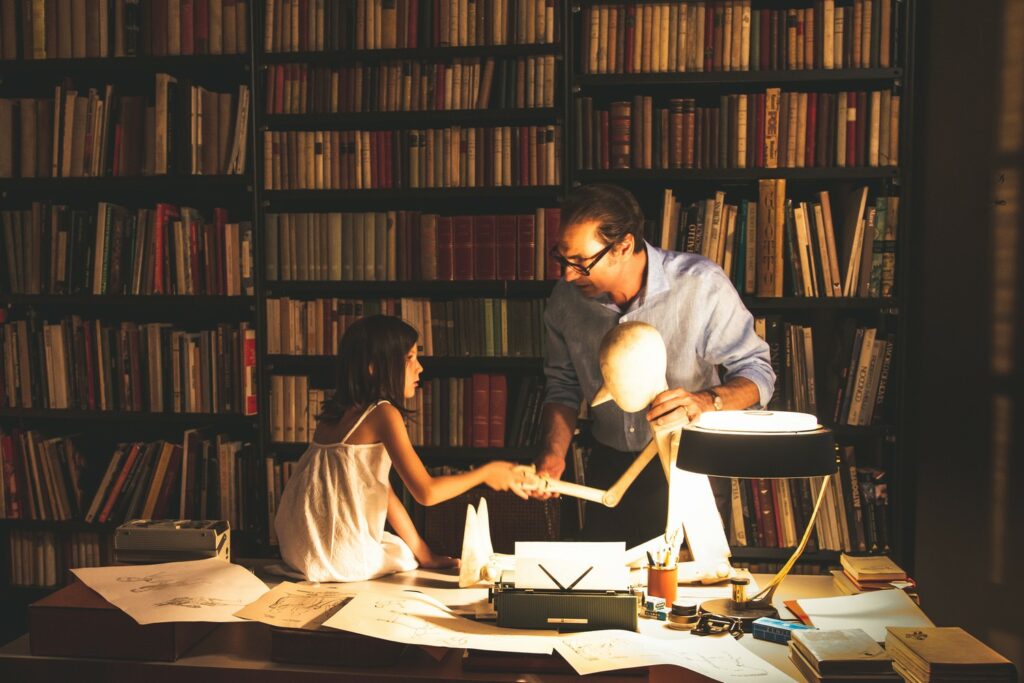

Il successo del film è dovuto anche alla grande alchimia tra gli attori. Fabrizio Gifuni è perfetto nel ruolo di Luigi, offrendo una performance autentica e convincente. Romana Maggiora Vergano, dopo l’eccellente prova in C’è ancora domani, interpreta una Francesca fragile ma determinata. Il momento in cui padre e figlia si ritrovano a Napoli, sul set del remake di Marcellino pane e vino, è particolarmente emozionante. Il cinema, in quell’istante, riesce a ricucire ciò che la vita ha separato.

Sempre tentare e sempre fallire, e fallire meglio

Un ponte tra due anime

C’è qualcosa di profondamente umano in questa storia, nella paura di deludere le persone che amiamo e nella percezione che fallire sia una colpa. Francesca si sente così, smarrita, inadeguata, incapace di confessare le sue debolezze. Ma il film ci ricorda che anche i genitori, perfino quelli che sembrano avere tutto sotto controllo, vivono le loro battaglie interiori. Luigi Comencini, l’uomo che sul set riusciva a dominare il caos, era anche lui preda del dubbio. “Sempre tentare e sempre fallire, e fallire sempre meglio,” dirà a sua figlia, trasmettendole l’unica lezione che forse conti davvero: non si può sfuggire al fallimento, ma si può imparare a fallire in modo più umano, più consapevole.

Alla fine, il cinema diventa il ponte tra queste due anime: padre e figlia trovano nel loro amore per il grande schermo una via per ricongiungersi, per comprendere che a volte il fallimento è l’unico vero motore del cambiamento. E mentre Francesca scopre la sua strada, il film ci fa riflettere su quanto sia complicato trovare il proprio posto nel mondo, e su quanto sia importante accettare le nostre fragilità.

“Il tempo che ci vuole” non è solo una celebrazione del rapporto tra una figlia e suo padre, ma un viaggio attraverso la vulnerabilità umana. E se il cinema offre un rifugio, un modo per evadere, la vita resta il punto fermo. Prima la vita, poi il cinema. Non si scappa da questa realtà, neanche per un regista come Luigi Comencini.